Al activismo llegué como quien encuentra un refugio, pero también como quien decide pelear por su vida.

No fue una decisión repentina; fue una necesidad.

Yo venía de un camino de sobrevivencia, de muchas capas de silencio, de esconderme, de aguantar.

Pero también venía con una convicción profunda: la certeza de que no podía –ni quería– seguir viviendo una vida que no fuera mía.

La transición no fue solo de género; fue una transición política, social y afectiva. Una transformación desde el yo individual hacia un nosotres colectivo.

El activismo fue, desde el principio, una forma de acompañamiento mutuo. Siempre creí que hablar de identidad no era solo contar nuestras transiciones.

Es también denunciar las condiciones materiales que nos atraviesan: la pobreza, el abandono institucional, la patologización.

Y en medio de eso, nosotras –las travas, les trans, les no binaries– seguimos construyendo redes de cuidado.

Porque nadie va a venir a salvarnos. Nos salvamos entre nosotres.

Nunca quise convertirme en “referente” de nada. Pero sí entendí que mi historia podía ayudar a otres a no sentirse en soledad, a imaginar otros futuros.

Ser visible fue doloroso, pero también emancipador. En cada relato, en cada compañere, me vi a mí misma volviendo a nacer.

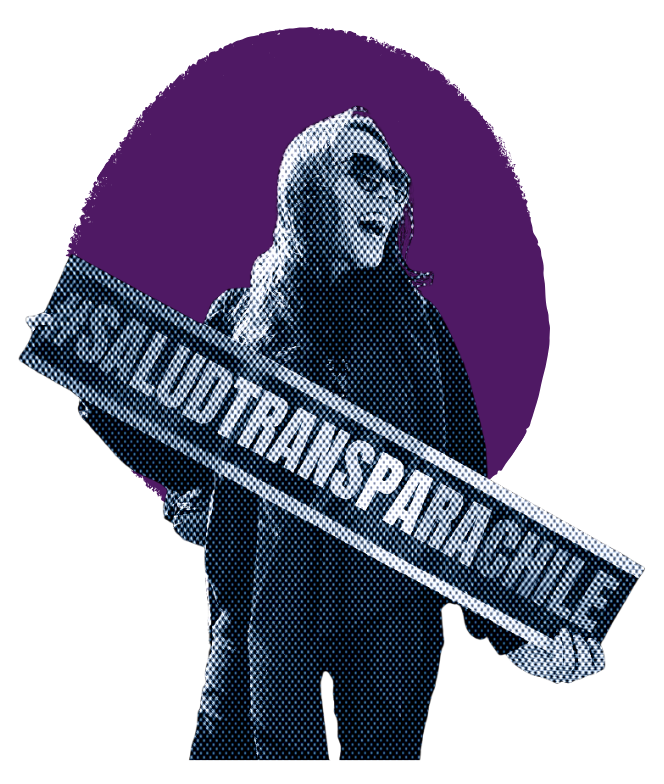

Y así fue como empezó todo. No con un gran discurso ni una pancarta.

Empezó con una palabra dicha en voz alta. Con una compañera que me creyó. Con un abrazo que no pedía explicaciones.

Ahí, justo ahí, comenzó mi activismo.